2019年06月15日23:30

574:東北 その3 平泉(中尊寺)≫

カテゴリー │本・歴史・人物・・

記事569で花巻、記事772と記事773で遠野を訪ねましたが、今回は平泉(中尊寺)です。

4月19日のことですが、平泉では桜が満開でした。

駅からしばらく歩きますと中尊寺の参道に入ります。参道の途中に本堂があります。これは本堂の門です。奥に本堂が見られます。

↑ 上の写真をクリックすると拡大します

中尊寺全体地図を見ますと本堂は中間位置にあります。観光的には金色堂が著名ですので奥の院に当たる金色堂の方が参拝客がはるかに多いのです。

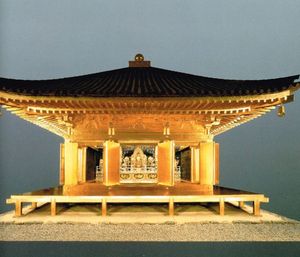

これは金色堂を覆っていた「旧覆堂」です。この写真は、中尊寺の図録からの転載です。

↑ 上の写真をクリックすると拡大します

この表記でも分かりますように、金色堂は上棟当時(1124年)は覆いもなく風雨の中で黄金色を光らせていたようです。50年後に簡単な屋根ができ、164年後に金色堂の修復が行われた際にこの覆堂ができて風雨にさらされることがなくなったようです。その覆堂も昭和38年に代替わりとなりこの覆堂は「旧覆堂」と呼称され現在の「覆堂」の近辺に移されました。

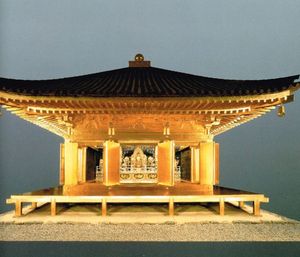

さていよいよ現在の覆堂に収められた金色堂です。この写真も図録からの転載です。中の金色が見られます。

中での写真は禁止ですので、金色堂の写真も図録からの転載です。黄金色の中に仏像群が見られます。

仏像群の下の四角い箱の中に、奥州藤原四代の遺体が安置されています。金・螺鈿での装飾が贅を極めています。平泉は金鉱山があり、砂金の産地でもあったことで、繁栄したようです。

中尊寺と言えば松尾芭蕉の句でも著名ですね。芭蕉の像に満足して肝心な「五月雨を降り残してや光堂」の句碑を見逃してしまいました。

「夏草や 兵共が 夢乃跡」と詠んだとされる高館・義経堂の横には句碑が建てられていました。芭蕉が奥州藤原氏の栄華・義経の最後を偲んで詠んだのでしょう。

今では桜の名所ともなっています。

奥州藤原氏が栄えた全体図です。

念願かない花巻・遠野・平泉を訪ねて反芻しながら余韻を楽しんでいた陶酔人

4月19日のことですが、平泉では桜が満開でした。

駅からしばらく歩きますと中尊寺の参道に入ります。参道の途中に本堂があります。これは本堂の門です。奥に本堂が見られます。

↑ 上の写真をクリックすると拡大します

中尊寺全体地図を見ますと本堂は中間位置にあります。観光的には金色堂が著名ですので奥の院に当たる金色堂の方が参拝客がはるかに多いのです。

これは金色堂を覆っていた「旧覆堂」です。この写真は、中尊寺の図録からの転載です。

↑ 上の写真をクリックすると拡大します

この表記でも分かりますように、金色堂は上棟当時(1124年)は覆いもなく風雨の中で黄金色を光らせていたようです。50年後に簡単な屋根ができ、164年後に金色堂の修復が行われた際にこの覆堂ができて風雨にさらされることがなくなったようです。その覆堂も昭和38年に代替わりとなりこの覆堂は「旧覆堂」と呼称され現在の「覆堂」の近辺に移されました。

さていよいよ現在の覆堂に収められた金色堂です。この写真も図録からの転載です。中の金色が見られます。

中での写真は禁止ですので、金色堂の写真も図録からの転載です。黄金色の中に仏像群が見られます。

仏像群の下の四角い箱の中に、奥州藤原四代の遺体が安置されています。金・螺鈿での装飾が贅を極めています。平泉は金鉱山があり、砂金の産地でもあったことで、繁栄したようです。

中尊寺と言えば松尾芭蕉の句でも著名ですね。芭蕉の像に満足して肝心な「五月雨を降り残してや光堂」の句碑を見逃してしまいました。

「夏草や 兵共が 夢乃跡」と詠んだとされる高館・義経堂の横には句碑が建てられていました。芭蕉が奥州藤原氏の栄華・義経の最後を偲んで詠んだのでしょう。

今では桜の名所ともなっています。

奥州藤原氏が栄えた全体図です。

念願かない花巻・遠野・平泉を訪ねて反芻しながら余韻を楽しんでいた陶酔人