2014年06月01日00:48

381:「江戸の遊び絵」紹介 140530≫

カテゴリー │工芸いろいろ

江戸時代の「判じ絵」「めくら暦」「国芳の戯画」と紹介をしてきましたが、またもや、江戸の面白い本を見つけました。「江戸の遊び絵(東京書籍)」です。

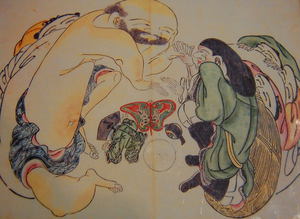

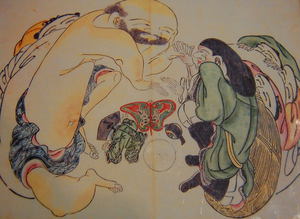

表紙からして素っ頓狂です。「上下絵」なんですが首を180°回転できますか?こんなことをして江戸っ子は楽しんでいたんですねえ。

これもしばらくじっと見ていないと分からない「三面布袋図」なのですが、布袋様の顔が正面・左面・右面と入り組んでいます。

今回の秀逸はこの鞘絵です。分かりにくい絵なのですが、図中の丸いところに刀の鞘をおいて、鞘の漆に絵が映るとちゃんとした絵になるようです。

鞘の代わりに丸い筒を置いてありますがなかなか判読しにくいのです。、「のぞいてびっくり江戸絵画」のブログjをのぞくともう少し分かりやすい映像が見られるかもしれません。

どうやら武士の間で流行ったようなんですが、武士が鞘で遊んでいたなんて天下泰平を象徴していますね。

「根上がりの松」の影絵(左図)の本体(右図)の珍妙さ加減は秀逸と言わざるをえません。

これは扇子の図柄で、扇子の畳み方で頭髪の具合が変わるというものです。これまた笑えます。

これ以外に大変な数の遊び絵が紹介してあります。

士農工商の皆が洒落を楽しんでいた江戸時代がなんとも楽しそうに思える陶酔人

表紙からして素っ頓狂です。「上下絵」なんですが首を180°回転できますか?こんなことをして江戸っ子は楽しんでいたんですねえ。

これもしばらくじっと見ていないと分からない「三面布袋図」なのですが、布袋様の顔が正面・左面・右面と入り組んでいます。

今回の秀逸はこの鞘絵です。分かりにくい絵なのですが、図中の丸いところに刀の鞘をおいて、鞘の漆に絵が映るとちゃんとした絵になるようです。

鞘の代わりに丸い筒を置いてありますがなかなか判読しにくいのです。、「のぞいてびっくり江戸絵画」のブログjをのぞくともう少し分かりやすい映像が見られるかもしれません。

どうやら武士の間で流行ったようなんですが、武士が鞘で遊んでいたなんて天下泰平を象徴していますね。

「根上がりの松」の影絵(左図)の本体(右図)の珍妙さ加減は秀逸と言わざるをえません。

これは扇子の図柄で、扇子の畳み方で頭髪の具合が変わるというものです。これまた笑えます。

これ以外に大変な数の遊び絵が紹介してあります。

士農工商の皆が洒落を楽しんでいた江戸時代がなんとも楽しそうに思える陶酔人