2019年06月03日22:19

571:「針聞書」なるもの≫

カテゴリー │本・歴史・人物・・

先般「チコちゃんに叱られる!」で「おなかの中の虫」の話がありました。

この写真は、「戦国時代のハラノムシ(国書刊行会)」からの引用です

こんな虫が戦国時代から江戸時代に身体の中に棲んでいたいたなんて、驚き桃の木山椒の木ブリキにたぬきに蓄音機って感じですね。

その原典は「針聞書」と表記されていましたので、少し調べました。

「針聞書」は戦国時代に東洋医学・鍼灸の医学書として茨木二介・元行が書いたものらしいのですが、九州国立博物館に収蔵されているのでなかなか見ることはできません。

ただ、有難いことに九州国立博物館のHPに紹介記事がありました。

紹介記事1

紹介記事2

紹介記事3

一部をHPから転載しますと、

当時解剖という概念がなかったのでしょうから、身体の中の想像図と思われます。

左は「蟯虫」という虫で、病状と対処法が書いてありますが読めません。読めませんがなんともユーモラスですね。時代背景を考えますと漫画チックな表現に興味は尽きません。

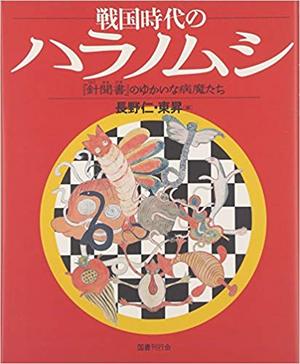

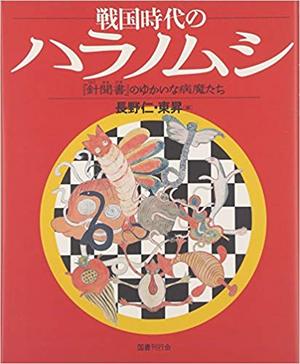

これは、上記の「戦国時代のハラノムシ」の表紙です。虫がうじゃうじゃいます。

以下は「戦国時代のハラノムシ」からの引用です。これには解説がばっちり書いてあります。鍼灸師の長野仁さんと九州国立博物館の研究員の東昇さんの編集です。

「癇癪(かんしゃく)」という虫です。とりつかれると癇癪をおこします。治療法は鍼を刺すんだそうです。

「腹痛の虫」で、海人草を服用して下すようです。

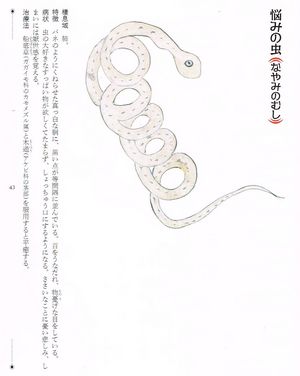

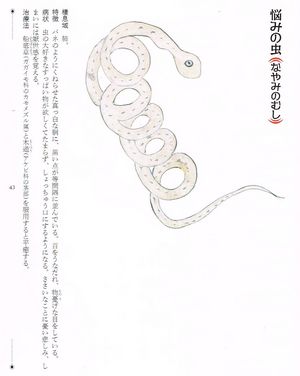

「悩みの虫」です。船底草と木通を服用します。

「腰抜の虫」です。今でいう腰抜けの症状ではなく、突然発症してぎっくり腰の症状で苦しみます。木香と甘草を内服して治します。

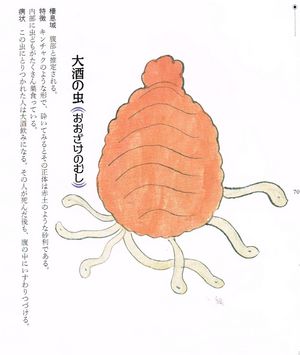

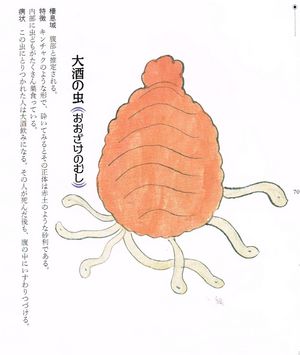

「大酒の虫」です。対処方は書いてありません。

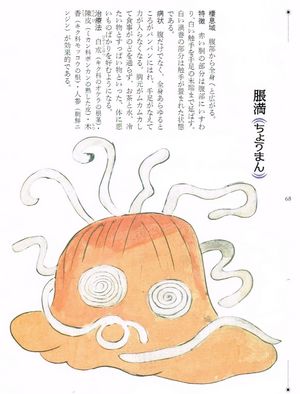

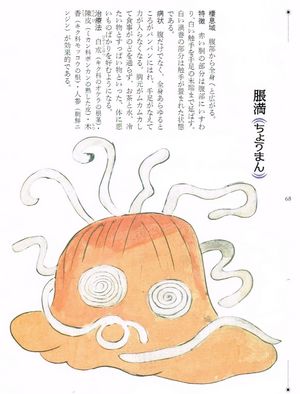

なんてったって「腸満」が白眉ですね。腹だけでなく全身がパンパンにはれる病で、白朮・陳皮・木香・人参を処方します。

今考えると微妙なものもありますが、昔の病気対応はこんな方法でド真面目に対処していたようです。なにせ医学書だったんですから!

その本を九州国立博物館が手に入れ、中身を紹介したりキャラクターグッズを作ったりして九州国立博物館の目玉になっているようです。

はらの虫が収まらない・虫が知らせる・虫酸が走る・虫の居所が悪い・・・なんぞもこの辺が語源なのかもしれません。

なんとかして「針聞書のレプリカ」を手に入れたいと思っている陶酔人

この写真は、「戦国時代のハラノムシ(国書刊行会)」からの引用です

こんな虫が戦国時代から江戸時代に身体の中に棲んでいたいたなんて、驚き桃の木山椒の木ブリキにたぬきに蓄音機って感じですね。

その原典は「針聞書」と表記されていましたので、少し調べました。

「針聞書」は戦国時代に東洋医学・鍼灸の医学書として茨木二介・元行が書いたものらしいのですが、九州国立博物館に収蔵されているのでなかなか見ることはできません。

ただ、有難いことに九州国立博物館のHPに紹介記事がありました。

紹介記事1

紹介記事2

紹介記事3

一部をHPから転載しますと、

当時解剖という概念がなかったのでしょうから、身体の中の想像図と思われます。

左は「蟯虫」という虫で、病状と対処法が書いてありますが読めません。読めませんがなんともユーモラスですね。時代背景を考えますと漫画チックな表現に興味は尽きません。

これは、上記の「戦国時代のハラノムシ」の表紙です。虫がうじゃうじゃいます。

以下は「戦国時代のハラノムシ」からの引用です。これには解説がばっちり書いてあります。鍼灸師の長野仁さんと九州国立博物館の研究員の東昇さんの編集です。

「癇癪(かんしゃく)」という虫です。とりつかれると癇癪をおこします。治療法は鍼を刺すんだそうです。

「腹痛の虫」で、海人草を服用して下すようです。

「悩みの虫」です。船底草と木通を服用します。

「腰抜の虫」です。今でいう腰抜けの症状ではなく、突然発症してぎっくり腰の症状で苦しみます。木香と甘草を内服して治します。

「大酒の虫」です。対処方は書いてありません。

なんてったって「腸満」が白眉ですね。腹だけでなく全身がパンパンにはれる病で、白朮・陳皮・木香・人参を処方します。

今考えると微妙なものもありますが、昔の病気対応はこんな方法でド真面目に対処していたようです。なにせ医学書だったんですから!

その本を九州国立博物館が手に入れ、中身を紹介したりキャラクターグッズを作ったりして九州国立博物館の目玉になっているようです。

はらの虫が収まらない・虫が知らせる・虫酸が走る・虫の居所が悪い・・・なんぞもこの辺が語源なのかもしれません。

なんとかして「針聞書のレプリカ」を手に入れたいと思っている陶酔人