2019年03月25日00:36

563:東京 1 小原古邨(太田記念美術館)≫

カテゴリー │美術

先日、再放送でしたが、NHKの日曜美術館で「知られざる絵師 小原古邨」を見ました。小原古邨は海外で著名ながら日本では無名近く、近年(5年前)中外産業の小池満紀子さんが偶然300枚ほどの木版画を見つけ大変なことになっていたようでした。その作品群が茅ヶ崎市美術館で展示された時の取材映像が放映されたのです。

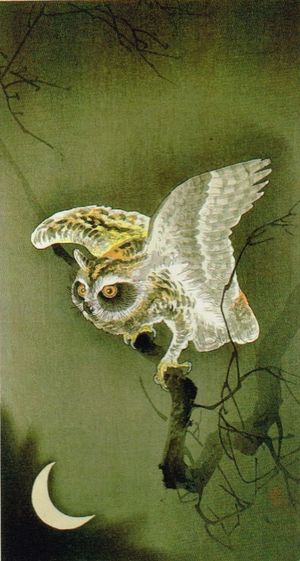

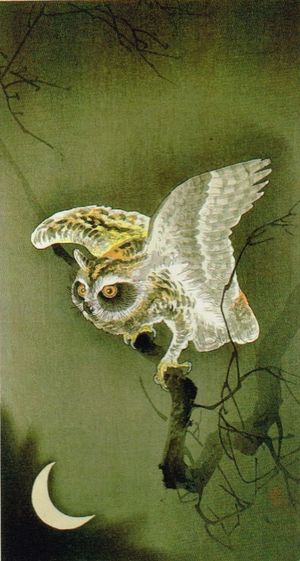

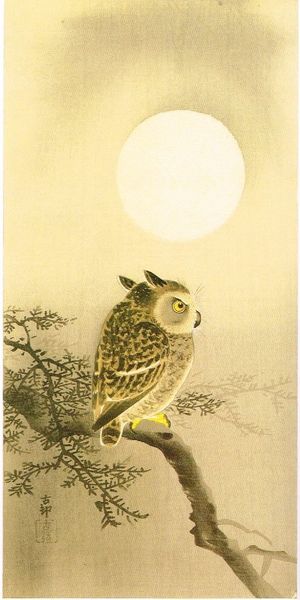

これを含む写真は図録からの転載です。

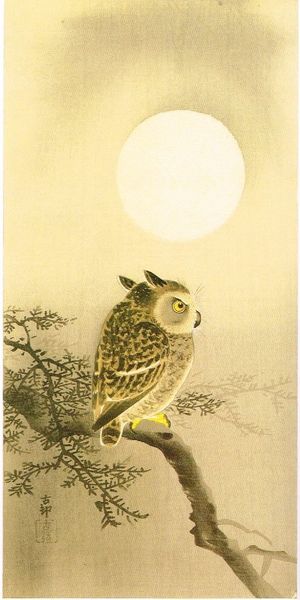

「月にみみずく」ですがなんとみずみずしいことでしょう!

番組では実在した二つの版木のうちの一つ「月にみみずく」の版木)を使って摺師「沼辺伸吉」さんが摺りの追体験をした映像が流れました。

摺師の真骨頂たるぼかしを含んだ様々な工夫

描かれている月はぼんやりしていて池に映った月ではないかと古邨の心境の推定

版元がプロデューサーとなり、絵師・彫師・摺師が一体となり作り上げることの詳細

・・・・

この映像はお宝になりましたが、ネット検索していると、なんと東京の太田記念美術館で今月末(3月24日)まで展示しているという記事を見つけて(茅ヶ崎市美術館とは作品が違うという表記がありましたが)考える時間もなく出かけてきました。

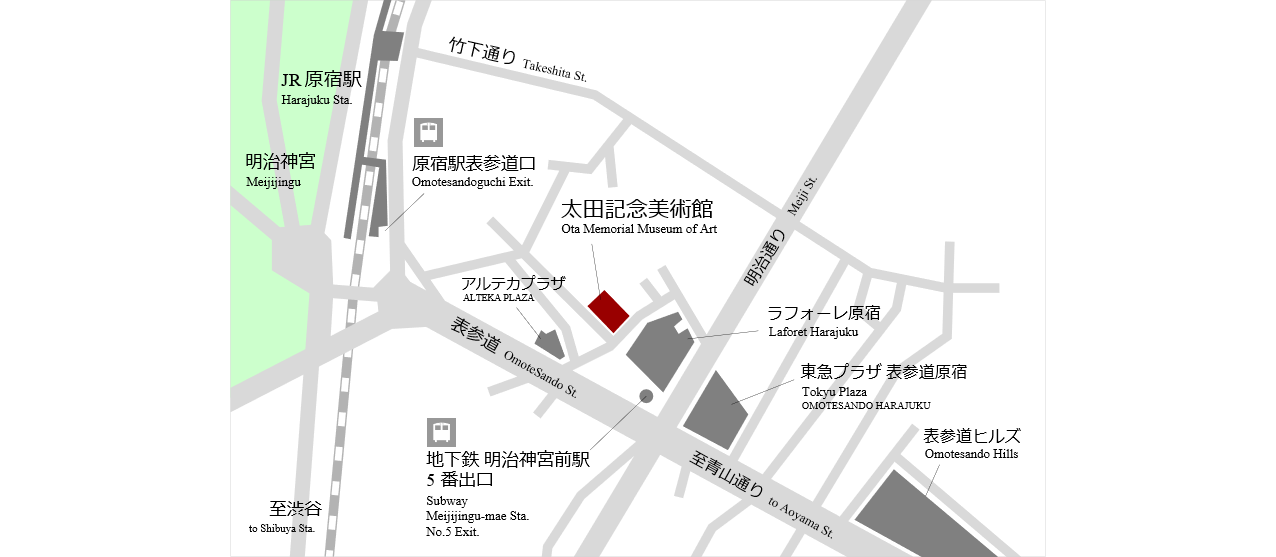

表参道を脇道に少し入ると太田記念美術館はあります。入口に「ただいま混んでおります」との表記がお出迎えでした。

他の人も日曜美術館を見て来たのではないかと思うぐらいの混雑ぶりでした。

確かに版画1枚を見るのにも動きは少なかったのですが、かえってじっくり見られるという利点もありました。

後期展示でしたが60点ほどが展示されていました。

図録の表紙です

明治時代の木版画なのに色彩が鮮やかで昨日摺り終わったのかなと思うほどでした。

小原古邨は国内では画家としてはほどほどの評価だったようですが、海外ではたいそう売れて「描くのが間に合わない」ので「木版画にしたら注文に対応できる」として木版画に注力することになったようなのです。

原画(画稿)と版画が同時に展示されていましたが瓜二つです。

これが原画(画稿)です。木版画よりサイズはやや大きいです。

↑ 上の写真をクリックすると拡大します

これが木版画です。色具合は少し変わってはいますが、原画(画稿)と言われてもそうかもと思うばかりです。

浮世絵は絵師が「版下絵」を書いて、摺師がそれを版木に貼り付け版下絵ごと版木を彫るので「版下絵」は残らない一方で、小原古邨の場合は、絹本に肉筆で画稿を描き、それを湿版写真で撮影したものを版下絵にしたんだそうです。ですので、肉筆画が残っているのです。

版元は松木平吉のものが多かったです。

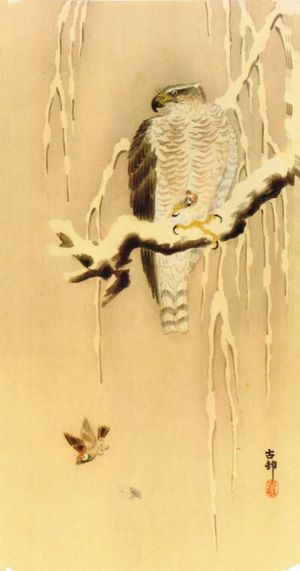

「雪の柳に烏」ですが、羽に「本摺り」・枝の上の雪に「きめ出し」の技法が使われています。

羽と雪を拡大しましたが、羽は一見黒一色なのですが、「本摺り」も技で羽の1枚1枚が光って見えます。雪は「きめ出し」の技で盛り上がっていて立体的に見えます。残念ながらこれは前期展示でしたので見られませんでしたが、ほかの作品でも随所に「本摺り」「きめ出し」の技法が見られました。

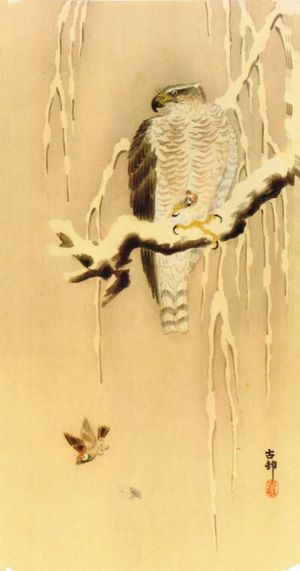

気に入った作品は「鷹と温め鳥」でした。冬の寒い夜鷹が小鳥を捕まえて自分の腹部を温めることを「温め鳥」というんだそうです。

翌朝鷹は小鳥を離すんだそうで、その日一日は小鳥が飛び去った方向には狩りに行かなかったと記されていました。本当にそうなのかどうかは分かりませんが、俳句でも取り上げられるなどしている「温め鳥」の話を題材にした作品です。

一つの疑問があるのですが、

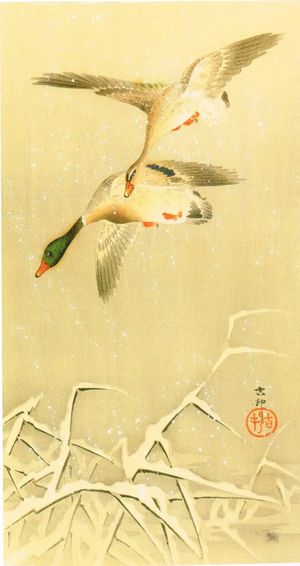

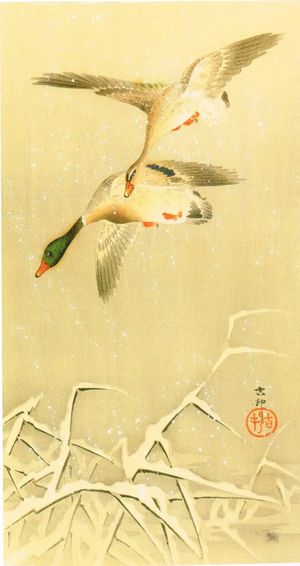

「雪に真鴨」です。真鴨に雪がかかるシーンが鮮烈ですが、落款の上にも雪が施されています(そのように見えました)。雪は彫りではなく絵具の飛沫を飛ばしたように見えたのです。そういう技もあるのかもしれませんが、それでは、1枚ごとに出来栄えが違うことになりますね。係員に聞きたかったのですが混んでいてそれは叶わなかったのです。

後年は、版元が渡邊庄三郎となり、少し色合いが濃くなった感じです。

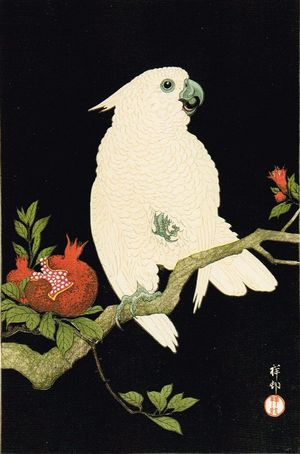

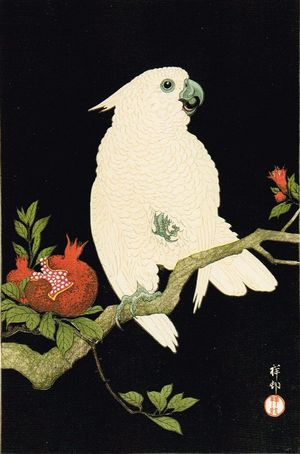

海外で特に有名な「柘榴に鸚鵡」です。「空刷り」という技法が駆使されています。個人的にはやややりすぎ感を持ちました。「本摺り」の方が秘めやかで好きなのです。

図録には、毛彫り・あてなぼかしなどの技法も書かれています。いつか彫り・摺りを見てみたいものです。

小原古邨53歳の時の肖像写真です。

「ぬくめどり」~鷹匠の世界~

太田記念美術館の小原古邨の展示

行かなくてはいけないタイミングがあると実感する陶酔人

これを含む写真は図録からの転載です。

「月にみみずく」ですがなんとみずみずしいことでしょう!

番組では実在した二つの版木のうちの一つ「月にみみずく」の版木)を使って摺師「沼辺伸吉」さんが摺りの追体験をした映像が流れました。

摺師の真骨頂たるぼかしを含んだ様々な工夫

描かれている月はぼんやりしていて池に映った月ではないかと古邨の心境の推定

版元がプロデューサーとなり、絵師・彫師・摺師が一体となり作り上げることの詳細

・・・・

この映像はお宝になりましたが、ネット検索していると、なんと東京の太田記念美術館で今月末(3月24日)まで展示しているという記事を見つけて(茅ヶ崎市美術館とは作品が違うという表記がありましたが)考える時間もなく出かけてきました。

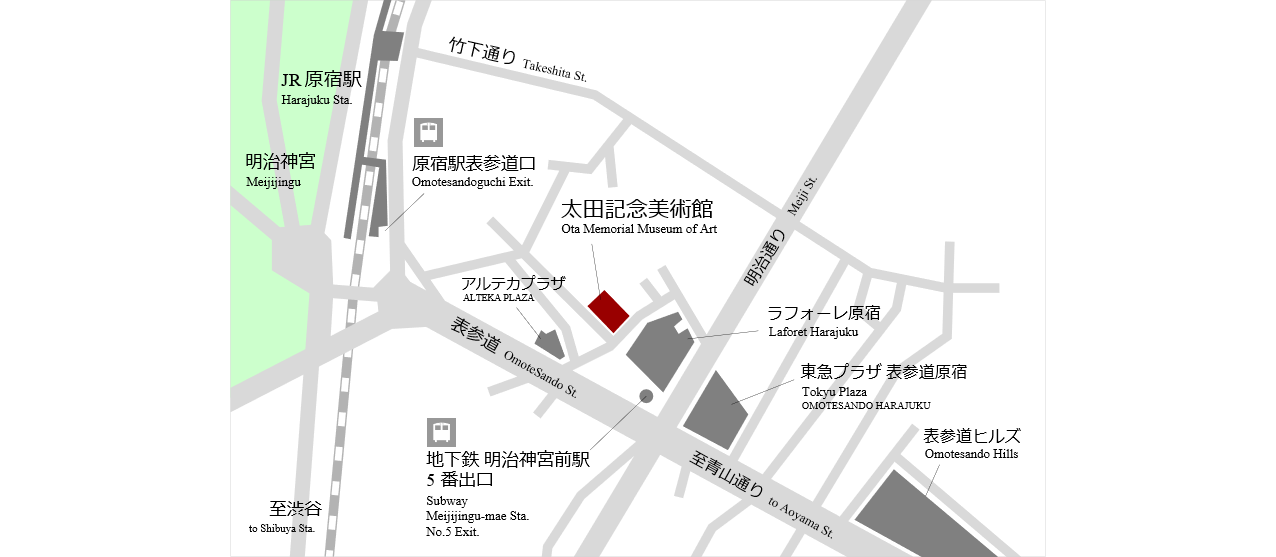

表参道を脇道に少し入ると太田記念美術館はあります。入口に「ただいま混んでおります」との表記がお出迎えでした。

他の人も日曜美術館を見て来たのではないかと思うぐらいの混雑ぶりでした。

確かに版画1枚を見るのにも動きは少なかったのですが、かえってじっくり見られるという利点もありました。

後期展示でしたが60点ほどが展示されていました。

図録の表紙です

明治時代の木版画なのに色彩が鮮やかで昨日摺り終わったのかなと思うほどでした。

小原古邨は国内では画家としてはほどほどの評価だったようですが、海外ではたいそう売れて「描くのが間に合わない」ので「木版画にしたら注文に対応できる」として木版画に注力することになったようなのです。

原画(画稿)と版画が同時に展示されていましたが瓜二つです。

これが原画(画稿)です。木版画よりサイズはやや大きいです。

↑ 上の写真をクリックすると拡大します

これが木版画です。色具合は少し変わってはいますが、原画(画稿)と言われてもそうかもと思うばかりです。

浮世絵は絵師が「版下絵」を書いて、摺師がそれを版木に貼り付け版下絵ごと版木を彫るので「版下絵」は残らない一方で、小原古邨の場合は、絹本に肉筆で画稿を描き、それを湿版写真で撮影したものを版下絵にしたんだそうです。ですので、肉筆画が残っているのです。

版元は松木平吉のものが多かったです。

「雪の柳に烏」ですが、羽に「本摺り」・枝の上の雪に「きめ出し」の技法が使われています。

羽と雪を拡大しましたが、羽は一見黒一色なのですが、「本摺り」も技で羽の1枚1枚が光って見えます。雪は「きめ出し」の技で盛り上がっていて立体的に見えます。残念ながらこれは前期展示でしたので見られませんでしたが、ほかの作品でも随所に「本摺り」「きめ出し」の技法が見られました。

気に入った作品は「鷹と温め鳥」でした。冬の寒い夜鷹が小鳥を捕まえて自分の腹部を温めることを「温め鳥」というんだそうです。

翌朝鷹は小鳥を離すんだそうで、その日一日は小鳥が飛び去った方向には狩りに行かなかったと記されていました。本当にそうなのかどうかは分かりませんが、俳句でも取り上げられるなどしている「温め鳥」の話を題材にした作品です。

一つの疑問があるのですが、

「雪に真鴨」です。真鴨に雪がかかるシーンが鮮烈ですが、落款の上にも雪が施されています(そのように見えました)。雪は彫りではなく絵具の飛沫を飛ばしたように見えたのです。そういう技もあるのかもしれませんが、それでは、1枚ごとに出来栄えが違うことになりますね。係員に聞きたかったのですが混んでいてそれは叶わなかったのです。

後年は、版元が渡邊庄三郎となり、少し色合いが濃くなった感じです。

海外で特に有名な「柘榴に鸚鵡」です。「空刷り」という技法が駆使されています。個人的にはやややりすぎ感を持ちました。「本摺り」の方が秘めやかで好きなのです。

図録には、毛彫り・あてなぼかしなどの技法も書かれています。いつか彫り・摺りを見てみたいものです。

小原古邨53歳の時の肖像写真です。

「ぬくめどり」~鷹匠の世界~

太田記念美術館の小原古邨の展示

行かなくてはいけないタイミングがあると実感する陶酔人