2013年01月05日23:02

316:杉浦日向子・井上安治・小林清親 130105≫

カテゴリー │本・歴史・人物・・

先般NHKのETV特集「東京という夢」~YASUJIと杉浦日向子」という番組がありました。

「東京という夢」~YASUJIと杉浦日向子」

番組は、杉浦日向子の漫画「YASUJI東京」を基本になぞって、明治初頭の浮世絵師の井上安治と師匠の小林清親を紹介していました。

現代人でありながら、東京のビル街を「お墓みたい」と主人公につぶやかせる杉浦日向子は根っからの江戸人・明治人気質だったと映像からも漫画からも分かります。

その杉浦日向子は、師匠の小林清親の「迫り来る感傷」を賛辞しながらも、その感傷をそぎ落とした作風の井上安治により多く共感しています。

例えばそれぞれ「江戸夕暮レ」「江戸橋之景」と題した版画で、同じ風景でありながら、清親は人物や入道雲を入れて描いているのに対して、安治は師匠清親をなぞりながらも人物・入道雲などはそげ落としています。

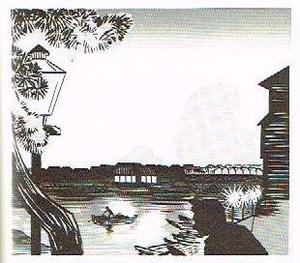

↑ これは杉浦日向子の漫画で清親の作品を紹介したもので、

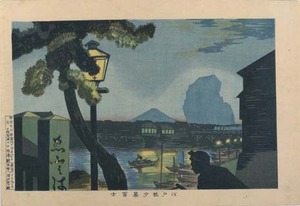

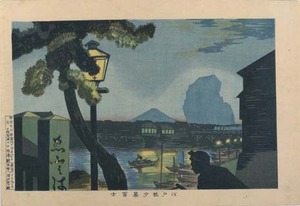

↑ これは清親の作品(元帳)です

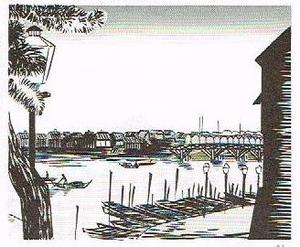

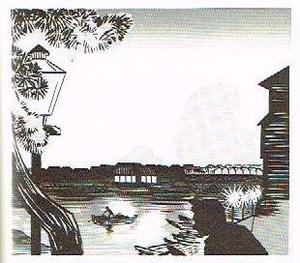

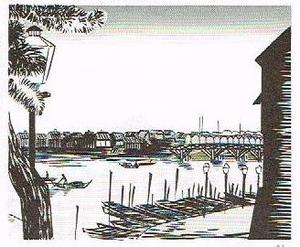

↑ これは杉浦日向子の漫画で安治の作品を紹介したもので、

↑ これは安治の作品(元帳)です

まったく同じ題材でも人物・雲を取り入れる清親に対して、安治はそのままです。

清親・安治の作品を見たくていろいろ探しましたが、なかなか見つかりません。中古ではあるのですが、超高価で手に入りません。しかたありませんので、ダイジェスト本を図書館で借りて読んでいます。

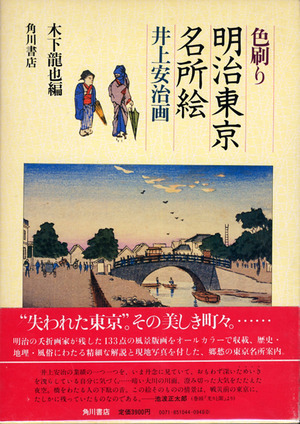

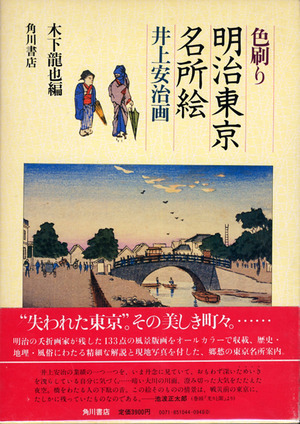

↑ これは、安治の「明治東京名所絵」の紹介の本です。

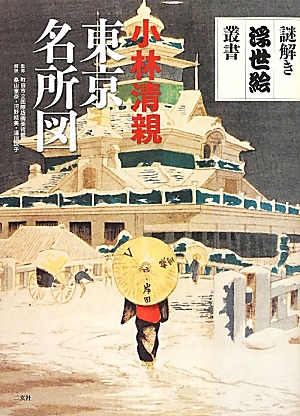

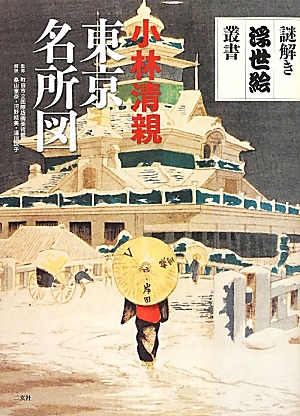

↑ これは、清親の「東京名所図」の紹介の本です。

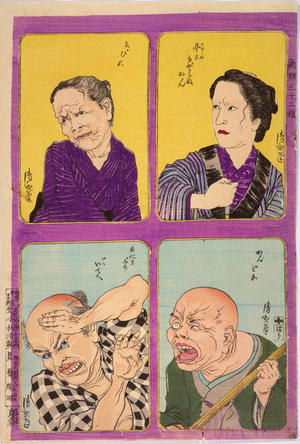

調べているうちに、杉浦日向子とは反対に小林清親の方により関心がわいてきました。清親の方が「江戸時代の文化の華やかさ」に近いからでしょうか。それに加えて清親の風刺漫画にも出会いまして、興味をさらに掻き立てられました。国芳の明治版のようで風刺がギンギンに効いています。明治政府・外国政府への痛烈な批判っぷりは胸がすく感じです。それらは解像度が悪くて添付に不向きなのが残念です。風刺度は低いのですが、解像度のいいものを一部添付します。

2s小林清親s121230-s.jpg) ←左をクリックすると拡大します

←左をクリックすると拡大します

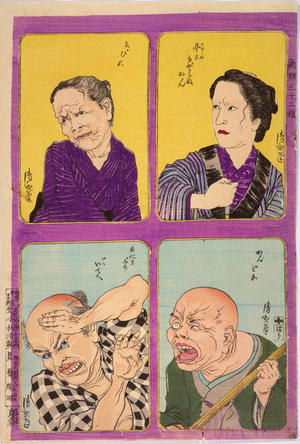

↑これらは、「32面相」シリーズで旦那が帰らずいらだっている右上の女房の面構えが面白いですし、頭をぶって「いてへ」と左下の男に言わせている場面が見られます。こんな現代にそのまんま通ずる絵があるんですね。

←左をクリックすると拡大します

←左をクリックすると拡大します

↑これは、「百撰百笑」シリーズでロシア人と思しき患者の痛む歯を抜いている絵です。文章が面白いのですが一部分しか解読できないのが残念至極。

興味が尽きずに陶芸記事が少なくなっている陶酔人

「東京という夢」~YASUJIと杉浦日向子」

番組は、杉浦日向子の漫画「YASUJI東京」を基本になぞって、明治初頭の浮世絵師の井上安治と師匠の小林清親を紹介していました。

現代人でありながら、東京のビル街を「お墓みたい」と主人公につぶやかせる杉浦日向子は根っからの江戸人・明治人気質だったと映像からも漫画からも分かります。

その杉浦日向子は、師匠の小林清親の「迫り来る感傷」を賛辞しながらも、その感傷をそぎ落とした作風の井上安治により多く共感しています。

例えばそれぞれ「江戸夕暮レ」「江戸橋之景」と題した版画で、同じ風景でありながら、清親は人物や入道雲を入れて描いているのに対して、安治は師匠清親をなぞりながらも人物・入道雲などはそげ落としています。

↑ これは杉浦日向子の漫画で清親の作品を紹介したもので、

↑ これは清親の作品(元帳)です

↑ これは杉浦日向子の漫画で安治の作品を紹介したもので、

↑ これは安治の作品(元帳)です

まったく同じ題材でも人物・雲を取り入れる清親に対して、安治はそのままです。

清親・安治の作品を見たくていろいろ探しましたが、なかなか見つかりません。中古ではあるのですが、超高価で手に入りません。しかたありませんので、ダイジェスト本を図書館で借りて読んでいます。

↑ これは、安治の「明治東京名所絵」の紹介の本です。

↑ これは、清親の「東京名所図」の紹介の本です。

調べているうちに、杉浦日向子とは反対に小林清親の方により関心がわいてきました。清親の方が「江戸時代の文化の華やかさ」に近いからでしょうか。それに加えて清親の風刺漫画にも出会いまして、興味をさらに掻き立てられました。国芳の明治版のようで風刺がギンギンに効いています。明治政府・外国政府への痛烈な批判っぷりは胸がすく感じです。それらは解像度が悪くて添付に不向きなのが残念です。風刺度は低いのですが、解像度のいいものを一部添付します。

2s小林清親s121230-s.jpg) ←左をクリックすると拡大します

←左をクリックすると拡大します ↑これらは、「32面相」シリーズで旦那が帰らずいらだっている右上の女房の面構えが面白いですし、頭をぶって「いてへ」と左下の男に言わせている場面が見られます。こんな現代にそのまんま通ずる絵があるんですね。

←左をクリックすると拡大します

←左をクリックすると拡大します ↑これは、「百撰百笑」シリーズでロシア人と思しき患者の痛む歯を抜いている絵です。文章が面白いのですが一部分しか解読できないのが残念至極。

興味が尽きずに陶芸記事が少なくなっている陶酔人