2012年12月09日00:06

310:判じ絵 その2 ≫

カテゴリー │工芸いろいろ

江戸時代好きが蔓延したことで、先般、うれしい手違いがありました。

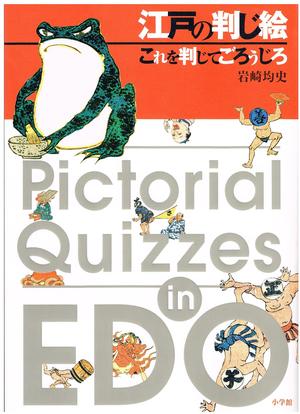

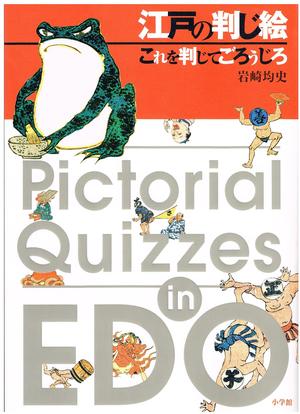

記事88で紹介した「江戸の判じ絵(これを判じてごろうじろ)」(岩崎均史:小学館)の本をいただいたのです。

この本は本当にお宝物でして、3年前に手に入れて時折眺めては楽しんでいました。結果2冊になりましたので、お宝保存用と持ち歩き用と使い分けることにしました。持ち歩き用で仲間に謎掛けをしてみようと思っています。

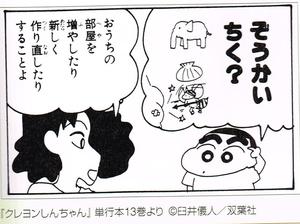

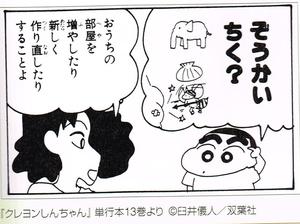

この本の中に、「クレヨンしんちゃん」の中でも判じ絵を使っている旨の紹介があります。

漫画家というは、ストーリー性・キャラクターの特異性を持つことは当然として、古今東西の森羅万象を理解した上で、ある部分にスポットを当てデフォルメしているんだなあと感じ入ったものです。漫画家の勉強姿勢に驚くと同時に、彼らに影響を及ぼしている江戸時代の絵師・職人についつい肩入れしたくなってしまいます!

あくまでも江戸時代好きの陶酔人

記事88で紹介した「江戸の判じ絵(これを判じてごろうじろ)」(岩崎均史:小学館)の本をいただいたのです。

この本は本当にお宝物でして、3年前に手に入れて時折眺めては楽しんでいました。結果2冊になりましたので、お宝保存用と持ち歩き用と使い分けることにしました。持ち歩き用で仲間に謎掛けをしてみようと思っています。

この本の中に、「クレヨンしんちゃん」の中でも判じ絵を使っている旨の紹介があります。

漫画家というは、ストーリー性・キャラクターの特異性を持つことは当然として、古今東西の森羅万象を理解した上で、ある部分にスポットを当てデフォルメしているんだなあと感じ入ったものです。漫画家の勉強姿勢に驚くと同時に、彼らに影響を及ぼしている江戸時代の絵師・職人についつい肩入れしたくなってしまいます!

あくまでも江戸時代好きの陶酔人