2024年03月01日13:55

789:京都その3:廬山時・清凉寺・渉成園≫

カテゴリー │探訪・旅行・行楽

今回の京都見学では、一日バスツアー「紫式部と源氏物語ゆかりの地をたずねて」に参加して、その翌日に河井寛次郎記念館・伏見稲荷大社に出かけたのです。

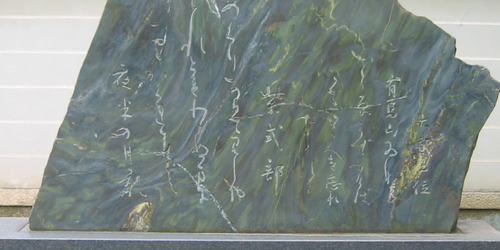

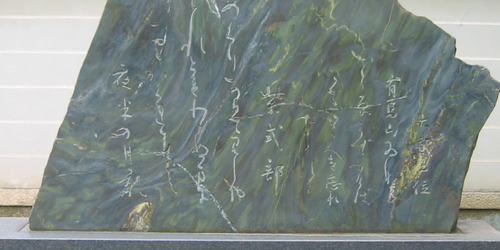

まずは、廬山寺です。紫式部の居宅だったようで、あちこちにその痕跡がありました。

この写真をクリックすると拡大します。 この写真は廬山寺のHPからの転載です。

有名な紫式部の短歌「めぐりあひて見しやそれともわかぬ間に雲がくれにし夜半の月影」と書いてあるようなんですが判読できません。ですが、なんとなく分かった気になる、その場所に降り立ったという経験も醍醐味の一つです。

廬山時の庭です。紫式部もこの庭を見ながら源氏物語の構想を練ったことでしょうか。

廬山寺wiki

続きまして、

この清凉寺仁王門の写真は清凉寺のHPからの転載です

二番目は清凉寺です。本尊は国宝の釈迦如来立像です。観光バスの特権なるか、特別に開帳をしてくれました。

また霊宝館という宝物館では光源氏のモデル・源融(みなもとのとおる)が作らせたともいわれる国宝・阿弥陀三尊座像も開帳してくれました。

いずれも写真を撮ることはできませんし、転載もはばかられますので、清凉寺HP 、清凉寺wikiや以下のブログなどを参照していただけたらと思います。

ブログ:見仏入門27 京都 清凉寺

ブログ:釈迦如来立像 ~清凉寺に伝わる生身のお釈迦さま

バスツアー最後の訪問地は渉成園(源融ゆかりの庭園です。

当時はこの遠景に東山の山々が借景として見えていたようですが、現代ではビルが借景となっています。残念。

この写真を含め以下の三枚は渉成園パンフからの転載です。

池の端には源融(光源氏のモデル)の供養塔がありました。

パンフによりますと、東本願寺の飛び地に書院・能舞台・池・茶室を造営したようです。当時の権威を感じざるを得ません。

池の水がなんともきれだと思ったので、さらパンフを読みますと、東本願寺が琵琶湖疎水を導水してそれをさらに渉成園に導水をしたんだそうです。これも権威なるかなって感じです。

渉成園wiki

個人で出かけてもなかなか見られないものを見られる観光ツアーは

不便な面もあるのですが、面白くも思った陶酔人

まずは、廬山寺です。紫式部の居宅だったようで、あちこちにその痕跡がありました。

この写真をクリックすると拡大します。 この写真は廬山寺のHPからの転載です。

有名な紫式部の短歌「めぐりあひて見しやそれともわかぬ間に雲がくれにし夜半の月影」と書いてあるようなんですが判読できません。ですが、なんとなく分かった気になる、その場所に降り立ったという経験も醍醐味の一つです。

廬山時の庭です。紫式部もこの庭を見ながら源氏物語の構想を練ったことでしょうか。

廬山寺wiki

続きまして、

この清凉寺仁王門の写真は清凉寺のHPからの転載です

二番目は清凉寺です。本尊は国宝の釈迦如来立像です。観光バスの特権なるか、特別に開帳をしてくれました。

また霊宝館という宝物館では光源氏のモデル・源融(みなもとのとおる)が作らせたともいわれる国宝・阿弥陀三尊座像も開帳してくれました。

いずれも写真を撮ることはできませんし、転載もはばかられますので、清凉寺HP 、清凉寺wikiや以下のブログなどを参照していただけたらと思います。

ブログ:見仏入門27 京都 清凉寺

ブログ:釈迦如来立像 ~清凉寺に伝わる生身のお釈迦さま

バスツアー最後の訪問地は渉成園(源融ゆかりの庭園です。

当時はこの遠景に東山の山々が借景として見えていたようですが、現代ではビルが借景となっています。残念。

この写真を含め以下の三枚は渉成園パンフからの転載です。

池の端には源融(光源氏のモデル)の供養塔がありました。

パンフによりますと、東本願寺の飛び地に書院・能舞台・池・茶室を造営したようです。当時の権威を感じざるを得ません。

池の水がなんともきれだと思ったので、さらパンフを読みますと、東本願寺が琵琶湖疎水を導水してそれをさらに渉成園に導水をしたんだそうです。これも権威なるかなって感じです。

渉成園wiki

個人で出かけてもなかなか見られないものを見られる観光ツアーは

不便な面もあるのですが、面白くも思った陶酔人